周士心與妻子陸馨如合繪的非賣品《牡丹立鷹杜甫詩意》。

周士心老九十華誕,正好迎合溫哥華即將開放的漫天櫻花,這實在是讓人欣喜的時節。回眸人生,滄海桑田,畫筆依舊,國風猶存。中國人背井離鄉,漂洋過海,一方面是趨利避害、物競天擇的結果,另一方面是讓人更有尊嚴和趣味的原來傳統生活方式的延續。

周老有一本著作《周士心談藝錄》,細細地看過以後,時常想及,還會打開去求證一些關於書畫的見解,如此往復積累,感慨生矣:這不是自以為在中國書畫道路上孜孜以求、獲得一些名望的每一個藝術家能夠寫得出來的啊!

其中有一篇叫“盲翁徐文鏡”,內中所述,令人唏噓,悲天憫人不失詩情畫意,生靈塗炭多少無可奈何。談藝至此,境界頓出,周老出於姑蘇吳門,明代以下,書畫風流,太湖為尊。兵燹蹂躪,江東焦土,舉家南奔,甘苦自知。一朝香港白手而起,遐邇遂有畫名;又遠渡重洋,溫西看山,面壁一隅,經年修成巨手而濁世無知,是謂本土文化離岸的宿命。

然而周士心壽翁,以一枝熱誠故國、笑傲江湖的大筆,無愧於風流海內,昂首於山陰道上,即使在星月寥落的一代高手名家之中,雖不必有其車馬之喧,但卻毫無其煙火之俗,戛戛獨造坐忘,一任風雲變幻。

徐文鏡早年識得周士心有這樣一段話:“我在三十年前遇見一位青年全才畫家,是唐雲,他是杭州人;三十年後,又遇見了一位青年全才畫家,就是周士心,蘇州人。俗語說上有天堂,下有蘇杭,如果不出了幾個天才畫家,便算是老天爺辜負了蘇杭的山水美景。觀君之畫,冶沈文唐仇於一爐,別饒清格,不落凡畦,本來一切學問藝術,都要先有師承,後有心得,宇宙原為心造,繼得於心,隨手變幻,眾妙自生,便可奴役古人,指麾造化,不知吾兄以為如何?”估計周老得到此評應該是欣然的吧!

晚生遲于書畫一道,沒能親聆唐雲大家教誨,卻喜其造詣,尤其作為畫家之書,別饒一格,私見其為當時翹楚,唐雲之字好比高岸立馬,出人頭地,其用筆瘦硬通神,有屋漏錐沙之妙,可以想見其對書法鑒賞與實踐的取捨,非比一般。十多年前,得唐雲大公子唐逸覽之約聚會于虹橋唐雲大石齋,開門見山––一條煙雲橫幅深入眼簾––唐雲出了大名的是花鳥畫,其實何止?樣樣精通着呢!也是個巧:幾年以後一位回流香港的溫哥華仁義長者,名叫董允生,兼香港藝術家聯誼會主席和香港獅子會主席,來滬偶看畫展,莫名購得一幅,輾轉相會與我忘年而交,隔年讓隨行不由分說送來一幅十多年前在佳士得拍得的唐雲墨荷大軸。若干年後,我來雲城,董老去年屆九十壽,已是第二次與我在此碰杯啦!唐逸覽與杭英交好,多喜花木之屬,卻是吳昌碩一路,唯見逸覽兄青藤紫綬之中,左塗右抹,瞬間一大群鴿子千姿百態,靜燥不同。有時在杭英的“攬月居(高層之頂)”,另有畫人物的吳學才、畫山水的楊懷琰,一塊兒玩牌,擠不進打牌位置的主人,只好上了畫台“勤奮”去了,一會兒煙消雲散,圍坐喝酒,想來十分開心。

看一個書畫家的內在,可以從外在出發。這就與陸遊的“汝果欲學詩,功夫在詩外。”有點兒異曲同工。周老與什麼人交往?張大千與周老能有合作畫幅幾十張,沒有偶然或人家買面子的可能性啦!著名“盲翁”詩人能屢次贈詩與周老,如:《贈江東周士心》:“大筆誰為當代雄?周郎才調壓江東。梅蘭菊竹四君子,出入堂堂畫論中。”“披圖如擁百花雲,妙筆生香細細聞。待我雙眸轉明亮,春風秋月要平分!”也是不比尋常的呀!觀察周老的書法流變表現和使用印章的考究程度,也許就可以得出“不必尋常”的結論了,這不僅是畫家的眼界、格調決定的,也還是畫家在求道積累過程中令人服膺、能量輻射的結果。

周老十九年前曾作有十六聯屏大畫,畫的是巴西、烏拉圭、阿根廷三國交界的伊圭蘇大瀑布,高1.42米,寬4.32米,這應該理解為“出手”,而必須使出大手段,周老平素不題詩,這次“偶爾露崢嶸”有洋洋灑灑的五言長篇古風助陣:“陸空路轉賒,凌雲複地行,極目蒼穹接,密林吐銀光,隨想興不孤,縱情樂未央。宏觀浩瀚色,胸次蘊八荒,曲岸移步過,仄徑浮花香。豁然開鴻蒙,天開玉屏障,漫漫跨三域,汨汨流四方。飛沫散輕霧,濺珠撲面涼,鼙鼓擂聲急,萬年引高吭。登臨愧卑小,尊雄氣軒昂,上有仙人居,歷劫數滄桑,邈遠難蠡測,物我兩茫茫。點畫生神奇,靈動畫中藏,志此逍遙遊,筆下恣輕狂。”試問:天下能有幾個畫手如此安於淡泊自適,而又能夠“輕舒猿臂、款扭狼腰”的?此畫為周老悉心大制,好在有香港淨意齋王世濤法眼所藏。

畫家畫畫,看似一紙,多少德行、多少功力,其實和盤托出,難藏一絲一毫。周士心老九十矣,天人合一,山花在巔,彼岸回音,祈望期頤是也!若得好事者代步南山為叩,轉告晚生從“姑蘇城東”的上海發來暖壽小文,預謝則個。

作者﹕大 凡

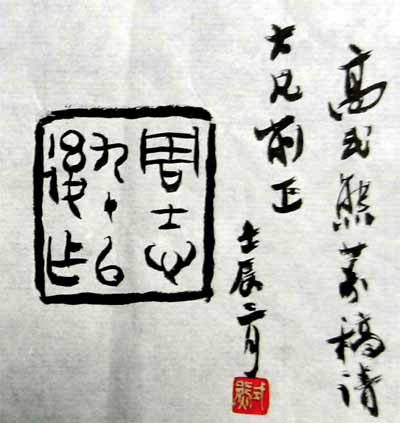

日前得拜望上世紀四十年代加入西泠印社的九二翁高式熊先生,聞說周老故事,援筆擬印稿一方,備大凡為刻。