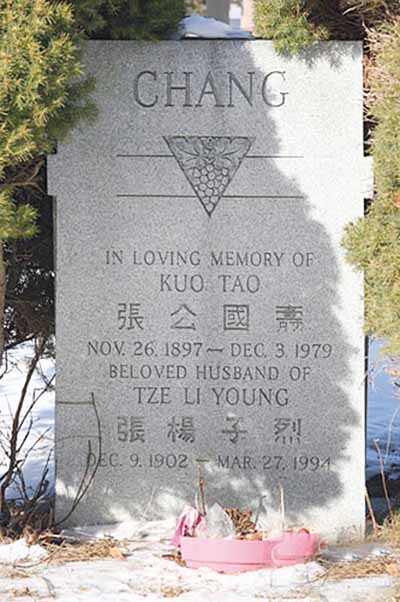

張國燾在松山墓園的墓碑。

正當我們感到徹底失望之時,那位職員在電腦系統裏找到了一位英文拼讀為Kai-Yin Cheung的先生,說是相似中國姓氏,向我們求證。我一聽到此,不禁喜出望外,大聲歡呼了起來:“就是他,就是他!”因為我知道,這是海外流行的威氏拼讀法,愷蔭就是張國燾的字號,正如仲甫即是陳獨秀,露清即是王明,洛甫即是張聞天,潤之即是毛澤東,博古即是秦邦憲,只是博古的字號在中國現代史中更為出彩,如雷貫耳,幾乎完全消解了他的真實姓名。

作為觀照,博古最輝煌的人生是在張國燾之後,他在24歲時就做了中共的總書記,在1931年9月-1935年1月為中共實際最高領導人,主持中共中央工作。至今遠在無錫,他的家鄉人為他而驕傲,為他立碑,修繕故居,獻花拜覲,年年如此。家鄉人從不忌諱博古或曾犯過所謂錯誤,更欣賞他自省反思的博大胸懷。今天,我們可以從《鄧小平文選》裏讀到這樣的語錄:“主席三七開,我能夠對半開就不錯了”。鄧小平晚年尚能坦然自評功過,留待歷史定音,實乃仁君之德。是啊,凡人都有做人做事走偏了路時候,何以因言因事毀人一生?目前,我們還可讀到1945年中共七大發言記錄文獻,其中記載了博古的檢討:“各種惡果我是最主要負責人,這裏沒有之一,而是最主要的負責人。”這種大包大攬、保護他人、顧全大局,光明磊落的人品,被他的家鄉人稱為仁義敦厚的楷模,傳為佳話,永澤後世。

話說回來,我們確認了張國燾的墓穴在此無疑,就按照管理處提供的指南前往尋找。松山墓園很大,占地約有3千多畝,埋葬數萬魂靈,估計是多倫多最大的福地。其中有幾個墓區,主要以華人碑林為主,放眼望去,滿眼皆中式碑文,仿佛置身於中國墓園。我不由得驚歎,悠悠歲月,竟有這麼多華人一生飄零,望洋興嘆,埋骨異鄉,終竟也未能落葉歸根。

在墓園的第五、第九、和第十區的三角地帶,在偌大的一塊坡地,為了節省時間,我一路小跑步,來來回回地奔走,仔細梳理了一排又一排列隊矗立在那裏的碑林,看過了每一塊墓碑上的正面碑文,也沒有發現。不由好生納悶,心想該不是墓園管理處的職員指錯了方向?

中西文化異同 與墓園守望者的對話

因此,我帶疑問再次返回墓園管理處,希望那裏的員工能幫我確認地理座標,以便及時找到張公墓碑。或許是巨大的文化差異使然,職員們顯出一臉的茫然不解,不知站在他們面前的這個中國人何以要如此執地尋找一位非親非故的亡者?我直率地告訴他們,我是來朝聖的,要尋找的人是一位中國的特魯多,中國的邱吉爾,中國的戴高樂,中國的史迪威,我用這樣誇張而斗膽的比喻,才使他們終於恍然大悟,多年來竟有如此重要的歷史人物長眠於這墓園裏,難怪常有中國人來此詢問與造訪,因查找異常困難,最後絕大多數均無果而返。

無奈之中,我只好央求墓園管理處的員工幫忙,希望陪我去墓地走一趟,甚至拿出了一筆可觀的小費。但是他們卻表示不能接受,也絕不陪同,因為他們的職責範圍就是在管理處主事接待,從不陪同客人下墓區。這或許可理解為忠於職守,抑或也是希冀自己討個風水吉利,中西文化的異同由此可見一斑。

是日,已是夕陽西下,看看天色已晚,我們在墓園裏逗留了已近三個小時,奔走得精疲力竭。學姐不由地感歎道:“張國燾,你在哪兒呀?你讓我們學弟找你找得好苦啊!”這聲音在空曠寂寥的墓園裏,與暮色中烏鴉的咶嘈遙相回應,顯得格外的淒切。其時,兩位學友已有了打道回府的念頭,不想再繼續尋找下去了,道理也很簡單,因為矗立的墓碑猶如茫茫林海,要找到他談何容易?

墓園的幾位員工目送我再次走入了碑林。我告訴兩位學友,這次我萬里走單騎,專程來多倫多一趟頗不容易,希望再去最後梳理一圈,即使無果而返,也就無怨無悔,不枉此行。

然而,就在那一偶然的瞬間,或許是天道助勤,我猛一回頭,瞥見了不遠處,在一排碑林的背面,其中一塊墓碑上赫然鐫刻“張公國燾”的四個蒼勁的魏體漢字,啊!終於找到了!正所謂“踏破鐵鞋無覓處”,再次令我喜出望外!

精巧的安排 夫婦合葬隨鄉俗

近年來,鮮有見諸於報端,描述張國燾墓碑的文字和圖片,僅有的幾段文字多以豎立墓碑為張國燾唯一的墓碑,其實大謬。這塊碑文上書張公國燾和張楊子烈兩人姓名,後者按照香港和老一代海外華人的習俗,女子出嫁後隨夫姓,這完全符合當時的情理。由此也可見入鄉隨俗的影響之深,顯然僅是張國燾夫婦的合葬墓碑。碑文上除了兩人的姓氏用漢字鐫刻,其他皆為英文表述,楊子烈的生卒日期為DEC.9.1902-MAR 27.1994。從這一細節,可知此張國燾夫婦合葬墓碑的立碑時間應在1994年3月27日之後,也就是楊子烈去世後,晚于張國燾去世時間1979年12月3日整整15年。因此,張國燾的早期下葬地點和墓碑究竟在哪里?當時,我暗忖這仍是一個謎團。按照中國傳統的殯葬習俗,以張國燾的身份之巨,應該至少還有一個獨立的原始墓碑。經過仔細實地考證,我終於發現了謎團的答案。

顯而易見,此碑非彼碑,合葬墓碑並非原始墓碑。事實上,原始墓碑並不在這裏,而是距離它約七米以外的一塊地碑,只有磚頭大小,呈灰碣色,全英文,上書字母Kai-Yin Cheung,立碑人以及立碑的年份。

立碑人是一牧師,而非15年以後去世的張國燾原配夫人楊子烈。可以想像,在那非常年代,如同張學良晚年在夏威夷信奉了基督教,王明晚年在莫斯科常去天主教堂,張國燾晚年的思想也靠近神,受了洗,下葬時自然由牧師主理並立碑文,順理合情,同時也為夫人楊子烈避嫌。為了不再受到意想不到的政治恩怨與情仇騷擾,從此隱姓埋名,淡出江湖,悄然安息在那裏,不能不說是來自家庭與牧師的精心設計與高明之舉。

離開墓園之前,我再次“三顧茅廬”,去到了墓園管理處,向幾位員工求證,為何一碑兩用?為何張國燾夫婦的合葬墓碑與所有其他逝者墓碑朝向不同?在過去年代裏本是同樣正面位置,現在卻變成了西人Black布萊克夫婦?西人夫婦的碑文立於2000年2月,完全是新刻。根據時間順序推理,晚于張國燾夫婦合葬墓碑六年,顯然是採用先者的墓碑背面刻上了後者的碑文。

在中國墓葬文化裏,一碑兩用,這一作為不僅犯忌諱,也是大不吉利,極少有亡者後人採用。最為叫絕的是,墓園管理人員說,多年前,應家屬的要求,這塊兩面碑在原地曾換了一個朝向,原來的正面成了反面。或許這是張家後人低調行事,為的是避人眼目,刻意讓一般的造訪者不能輕易地發現,如今這一效果已經達到了。

絕大多數墓碑都只有一面碑文,通常掃墓者看碑文只看正面,很難會想到這塊西人夫婦的合葬豎碑還另有玄機,背面還刻有驚天地、泣鬼神的中文方塊字?難怪來訪的晉謁者按圖索驥,即使走到了墓碑前也找不到北,看到的只是西人夫婦合葬的英文碑文。最後只能在碑林中“望洋興嘆”。

仔細觀察松山墓園裏墳墓的佈局,目前尚存的地碑已不多,並且完全沒有按編號排列,顯得有些散亂無序,看得出當年下葬還沒有納入統一管理,逝者後人選址的隨意性頗大。因此,可以推論,張國燾的原始地碑及冥墳從上世紀七十年代末起,就應該沒有被挪動過,保存完好。(之二)

長征後抵達延安時的張國燾。