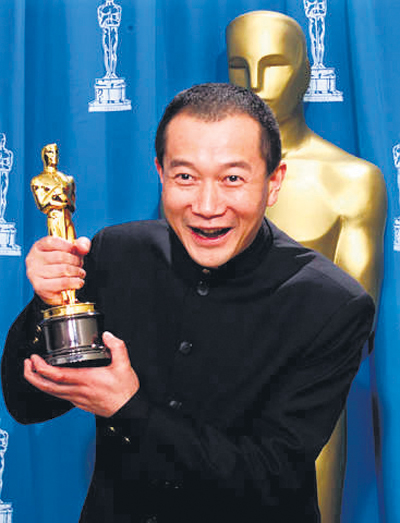

譚盾

有人說,西方人需要花十年才可以搞懂譚盾——為什么他可以讓中國人自豪,讓外國人著迷,讓年輕人回歸傳統,讓老年人依然留在那裏。 而作為譚盾的老鄉,湖南人卻只需循著湖湘文化的根,靜靜地用心傾聽一次譚盾,他的音樂、他的人生便直擊靈魂。

已過半百依然可愛

最近一次見到譚盾是在2009年末,他來長沙舉辦新年音樂會。

冬日的陽光很溫暖。長沙黃花機場的1號出口已經擠滿了人,前來接機的譚盾歌迷和媒體記者分兩列排開,隨時待命的攝像機在人群中高高地舉起。 穿軍綠色夾克、頂平頭的譚盾緩緩地從出口走了過來,他優雅地朝大家揮手,笑得很紳士。“好帥!”幾個小女孩小聲地議論,譚盾朝她們點了點頭,然後徑直鑽進了黑色的小車裏。

“這麼沉的包,裏面都有什麼?”尾隨的記者問道。這個提問讓譚盾很興奮,“什麼都有。”他一邊說一邊往外掏東西,“你看,眼睛不舒服?眼藥水;喉嚨?金嗓子喉寶;口腔?口香糖、香煙……只要你能想到,什麼都有,還有計劃生育用品。”已過半百的譚盾,直率得可愛。

拉三根弦進入“78班”

膽大妄為、無所拘束、雄心勃勃,沒有什麼是不可能的,沒有什麼是不敢做的。這就是譚盾。“湖南人的德行。”他給自己下定義。

十五六歲時,正值中學時代,譚盾開始作曲。偶然讀到李白作詩時,要喝得酩酊大醉才能揮灑自如。他每到技窮,便有樣學樣,有時喝得醉醺醺仍無效的話,便索性買3斤二鍋頭,用來淋頭洗澡,增加靈感。

“我總覺得,自己是貝多芬轉世。”譚盾見記者要笑出來了,反而說得更認真。“你別笑,我覺得我對音樂的技巧,不用學,一感受,就通了,很快。”

1978年,全國恢復高考。雄心勃勃的譚盾搬自己那架只有三根弦的破舊小提琴來到了中央音樂學院。

“你給大家拉段莫札特的曲子吧!”監考老師出題。 “什麼是莫—砸—頭?我不知道。”譚盾的頭搖得跟撥浪鼓似的,從未受過專業音樂訓練的他,哪知道什麼“莫札特”呢?

“那拉段貝多芬的吧?”監考老師繼續出題。 “背—多—分?還是不知道。”譚盾繼續搖頭。

監考老師只好強忍脾氣,說:“那你隨便拉吧!”豈料,天馬行空的譚盾胡亂拉起了自己創作的家鄉小調,把監考老師給聽“醉”了。

就這樣,譚盾進入了中央音樂學院作曲系78班。在中國,“78班”是個特別的名詞,它意味“文革”劫難後,萬里挑一的第一批大學生。

拎一箱衛生紙遠走美國

22歲時,讀大二的譚盾暑假一個人憋在教室裏,寫了他平生第一部交響樂——《離騷》。

在這部試圖詮釋兩千年前楚國詩人屈原的作品裏,他動用了很多板鼓、簫等民族樂器,當時這是很出格的事。“我的老師當時很不滿意,說你有這麼深刻嗎?你有這麼多牢騷要發嗎?後來這部作品得了一個大獎。”他笑開了,微微有點得意。

但無論是湖南,還是北京,都容納不了這個囂張、創造力過剩的靈魂。1986年,因自己的個性音樂不受認可,已被譽為中央音樂學院四大才子之一的湖南青年譚盾,拎一箱足夠用3年的衛生紙(有人跟他說紐約的衛生紙很貴),帶一顆“要來改變西方音樂”的野心,昂頭顱去了紐約。

兼顧湖南人與紐約人的德行

當時的紐約聚集了來自世界各個角落的各色人等。譚盾在藝術家聚居地格林威治村一住就是10多年。“全世界的神經病都在那裏,你知道有多神經嗎?”“那個時候,大家都很年輕,也很窮。但是所有的人都很有抱負,一種非常狂妄的抱負。”

在美國,譚盾還收穫了同樣“瘋狂”的愛情。他與太太在异國街頭相遇,然後一秒鐘相愛,兩小時後求婚,十小時後就住到了一起。

“紐約人很富,在物質和文化上過得舒舒服服;湖南人很窮,有時連辣椒蘿蔔都吃不上。但是,他們都沒有僅僅生活在世俗的狀態裏。媽的,說白了,就是這兩個地方的人都有一種超越俗氣的潛能。”

湖南人的德行,加上紐約人的德行,成就了如今的譚盾。他的石樂、水樂、紙樂狂妄而自由,隨心所欲,追新逐奇,又不乏實際,緊緊把握住市場的需要。