福建某品牌企業新招收的上千名外來務工人員在接受上崗前培訓。新華社

由“新工人”取代農民工,並非簡單的文字遊戲,而是為了揭示在社會條件發生轉變的情況下,這一代農民工夾在城鄉之間,而因流轉或征地也使這些農民工失去了土地,既有經濟模式下的收入無法支持他們在城市定居及成為新市民。回不到農村,融入城市成為了他們生存的一大難題。

財政稅收沒有為這些外來的工人提供更多的諸如教育、醫療、廉租房等公共服務返還,資本方在獲得資本利得之後主要用於擴大再生產和股東分紅,工人薪水則長期被壓低。使用新工人這一稱謂就是為了為農民工爭取產業工人應有的地位。

廉價勞動力

農民工則是市場進程創造的,但農民工也不符合字典上“工人”的定義。計劃經濟時代的“老工人”雖不直接掌握生產資料,但與國有企業的管理者是一樣的,都以生產資料的主人身份出現。農民佔有一定的生產資料,即土地,早期絕大多數農民工是一個人外出打工,其他家庭成員在家務農。他們將打工視為階段性的選擇,期待一旦賺為了蓋房子或其他某種特定用途的錢,就回到家鄉,繼續在土地上討生活。

據《南風窗》報道,在市場經濟時期,生產的目的是資本累積,這與“倫理經濟”時期以滿足人的需求為首要生產目的是截然不同的。這决定了農民工的地位與老工人天壤之別,勞動力作為生產要素之一,成為市場上的商品,作為一個群體的農民工則作為“廉價勞動力”,被經濟學家們視為中國的比較優勢。

在“效率優先”主導的時代,中國極度缺乏社會保護政策,人和自然環境都成了資本積累的工具。壓低農民工薪水甚至大面積拖欠農民工薪資成為普遍現象, 甚至使用“奴工”的案例也屢見不鮮。

市場經濟條件下的薪資水平應以足以支持勞動力再生產為標準,這是一個硬約束,因為薪水若是達不到這個標準,勞動力再生產就會在萎縮的條件下進行,長此以往會危及整個經濟。勞動力再生產的內容不僅包括勞動者自身的吃穿住用,也包括撫養子女和贍養老人等家庭開支。

農民工在老家有一片土地,在勞動力市場上的身份只是“半無產者”,其勞動力再生產一部分成本由土地承擔了,理論上,從事農業勞動的農民工家屬也間接地受到資本的剝削。這是農民工可以承受低工資的奧秘,中國因此成了資本的天堂,博得了“世界工廠”的虛名。

現代化意味着減少農民,但是在過去的若干年裏,農民的數量持續增長。這表明,風風火火的城市化並沒有安置城市的建設者。不少人是希望這種局勢持續下去的,即繼續把勞動力再生產的成本丟給農村,維持現有的資本積累方式,但他們同時又把目光盯在農民的土地上,希望把土地的資本化作為下一個增長點,仿彿沒有意識到這在理論上是不可能成立的。

農民工市民化

從1978年算起,中國工業化和城市化高速發展了30多年,有戶籍農民由7億增加到了9億多。2008年,一場全球性金融海嘯的襲來,中國2000多萬新工人不得不返回農村,重新做農民。新工人的出路在工業化和城市化。

東南沿海的很多城市政府,現在手上是有財力的。用對了,可以幫助走出困境;“瞎折騰”就會加速“海口化”、“北海化”。東南沿海很多城市政府視農民工為包袱,異口同聲高喊“農民工返鄉創業和就業”。

城市政府將財力重點用在社會保障水平的提升,閒置廠房改居民樓,農民工市民化,環保事業,成立資產信託公司,盤活存量資產,防止經濟關係惡化上。不是向中西部政府和中央政府呼喊“農民工返鄉”,而是要向中央要政策,安置農民工,將農民工變為市民。這恰恰會加速“海口化”、“北海化”。吸納人口和提升社保水平反而可以防止“海口化”和“北海化”。“製造業外移”後,產業升級的主要方向是深化服務業。一個城市的社保水平越高,服務業升級就越快。服務業升級越快,人氣就越旺,房地產等財產性收入就會穩步增長。

如果一個地方製造業外移,同時人口大幅減少,就會出現財產性收入大幅下降,企業和居民就會出現“負資產”,銀行就會出現壞賬等等就會出現經濟關係“惡性循環”。鄉鎮以下的農村要留住5億多人,並過上和市民差別不大的“幸福生活”,這是統籌城鄉發展的關鍵所在。農民不能一股腦地進城,應該有序進城,進城的生活水平和沒有進城的生活水平相差不大。這就需要安排好農村的基本經濟制度。

何謂“新工人”

新工人的主體是農民工還包括持有農村戶口但因流轉或徵地失去土地的農民、國企轉制工人。狹義新工人即通常所說的農民工,是中國獨有的勞動用工方式,在特定的歷史時期起到了消化農村剩余勞動力,以低成本支持工業化發展的作用。在中國改革開放的早期,農民工是一批將外出務工作為副業的農村人口,有外出務工而帶來的財富轉移在一定程度上起到了平衡城鄉差距的作用。

“90”後高中畢業生 志不在生產線

位於廣州市番禺區石棋鎮舊水坑村的工業區中,有日立、勝美達、卡西歐、豐達電機等多個外資廠。2011年剛剛高中畢業的李若芸是新一批舊水坑的落腳者,她不像同為工人的陳婧安於生產線上的工作,而是希望考到本科文憑後找到更好的工作。

“她們太懶了,上班的時候玩手機,聊天,做事情不負責任,哪像我們呀。”陳婧頭一扭,提高聲調對着李若芸說,李若芸笑了笑,不做聲。

據《南風窗》報道,後來,她說她認同陳婧對她們年輕人的看法,只不過可能是時代不同的緣故吧,選擇多了,人就不會那麼善於忍耐了,其志向並不在那條單調枯燥的生產線。

按照規定,現在加班時間不得超過30小時,每小時的加班費用也按規定執行。有的企業由於2012年的整體外需不好,訂單不像前幾年那麼旺盛,加不加班,則由個人决定,“這是我最看中的,如果再換工作,最主要的考慮點也是這個,這樣我可以安排時間去上夜校。”李若芸說。她現在讀一個可以拿到本科文憑的夜校,需要五年的時間。

像李若芸這樣的年輕工人,如今已是番禺區外來務工人員的主流。在這些年輕的工人中,對於學歷與文憑的看法近乎一致,沒有學歷,意味着在工廠中的上升通道將幾乎徹底喪失。而龐大、年輕的外來工群體的歸依,是中國社會、經濟結構中面臨的現實挑戰。

拚命掙錢 只為回家

隨着農民工群體的代際更替,“80後”、“90後”的新一代農民工客觀上已經無法回到農村。“野夫刀”就是其中一員,懷揣着大企業、高收入的幻想,幾年間一直打工才存了9萬元。融入不了城市,建設用地又一直漲價,他不知道自己還能不能回農村蓋房。

據《南風窗》報道,中專學歷的“野夫刀”是鄭州富士康的一名員工,2004年畢業於老家一所不知名的技校,學的是鉗工。他稱自己為“久經考驗的二代農民工”,這個網名源於他鐘愛的一句唐詩“野夫怒見不平處,磨損胸中萬古刀”。讀技校的幾年,大約是他人生中最充滿希望的時候,老師常常說“你們的專業最掙錢、最有前途”。他說,出了校門才知道,老師根本就是在“吹牛”,學校裏教的那些東西和工廠的工作風馬牛不相及。

剛出校門,幻想就被打破了。17歲的他自信滿滿隻身去了上海,到江南造船廠應聘車工,那是他理想的工作環境,大企業、高收入。“你見過房子那麼大的車床嗎?還應聘車工。”“野夫刀”說,遭到打擊後,他决定放棄高要求,去深圳做普工,剛開始的時候每個月收入不過幾百元, 前後換了好幾份工作。

“以前薪水低,但還能感覺到尊嚴,現在連自尊都沒有了。”2010年,他跳槽到了烟台的富士康。幾年下來,他發現自己完全不屬於城市,以前想的是再也不回農村了,現在唯一的動力就是攢錢。“有了錢才有臉回家,才能蓋夢想中的農家小院”,“野夫刀”這樣規劃自己的未來,這也是他幾次想辭職但仍在堅持的原因。他的目標是20萬元,目前才存了9萬元。這讓他感到沮喪,“建設用地的費用一直在漲”,他不知道即使攢夠錢,還能不能順利蓋房、結婚。

研究表明,新一代農民工呈現以下特點:接受教育程度更高,薪資水平却更低。然而,他們畢竟已經與上一代的農民工有所不同,教育沒有帶給他們文化意義上的知識,而更多是城市生活的體驗和平等觀念的建立。

“野夫刀”的經歷與分散於中國大小工廠的新生代農民工並無不同,他們即使受過職業教育或者有更高的學歷,在流水線上的日常生活中,依然在重複上一代的宿命,苦悶、冰冷的工作環境讓他們不堪重負。

他們經歷了從農村到城市的短暫夢幻,最終却發現農村才是更具幸福感的安身之所。

跳樓倖存者 未來路茫茫

2010年3月17日,因為討不到工錢,17歲的田玉從富士康龍華廠的宿舍四樓跳了下來,導致下身癱瘓,腹部以下沒有知覺,大小便失禁。在好心人幫助下,癱瘓的田玉才重回到湖北家鄉。

據《南風窗》報道,2010年2月8日,她順利被招進富士康的IBPBD部門,主要負責產品的“外檢”。“當時運氣很好,第一天排隊就排上了。”田玉說。上班第一天就被駡,田玉給家裏打電話,媽媽叫她忍一忍,回到宿舍沒有一個知心的人可以說說話,除了遭受責駡,讓田玉難以適應的還有孤獨。

3月16日,田玉身上只剩下五元錢,急等薪水用。田玉花了僅有的幾元錢去找發銀行卡的地方,最後也沒找到,“晚上就沒睡着,自己想想就氣。”田玉說。不吃不喝一天之後,17日早上,她沒多想,從3樓住處爬到4樓就跳了下去。

回家之前,她拿到了富士康的18萬元賠償款。富士康墊付了醫療費用,家屬也未再提出其他要求。回到家中的田玉,大部分時間只能躺在床上,父母在家的話才能搬到輪椅上。一旦父母下地幹農活的話,她只能自己艱難地擦拭身體。

田玉在微博上寫道:“如果我建一個工廠,我不會像別的工廠一樣,不讓人說話,管得特別嚴。我會人性化管理,我會讓他們開心做事,願意來我家做事,不會有壓力,高興來上班,高興回家。”

回到湖北老家之後,除了恢復身體,她和爸爸學做人字拖鞋,在淘寶開店出售,但生意不是很好,她不知道以後的路該怎麼走。她還有妹妹和弟弟。14歲的弟弟是聾啞人,在上聾啞學校,18歲的妹妹,2012年春節去杭州一家電子廠打工。妹妹出發前,田玉沒有囑咐她打工注意事項,只是跟妹妹說:“有事給家裏打電話……”。

外來工十年仍是過客

陝西人楊煜是廣州番禺區的一家生產房車零配件的日資工廠模具車間的班長,如今月收入3000多元的他仍租住在此。不願回到農村,而城市的生活成本又遠高於農村,使他十分迷惘。

2000年,番禺撤市並區,這12年,中國城鎮化進程的諸多景象,在此斑駁交錯。這是一個還沒有徹底城鎮化的地區,城市白領、外來新工人、本地農村人,每到周末,在番禺區的市中心市橋,顯得嘈雜無比。

據《南風窗》報道,楊煜對於石棋鎮的赤崗新村當地農民的生活羡慕不已。四層樓高的出租屋,被隔成10平方米左右的單間,一間300元,共有四五十間,加起來一個月就有1萬多元錢的收入。

和中國大多數的城鎮工業化進程一樣,當地居民分享到了這一進程的好處,但那些來自欠發達地區的外來工人却處於過客狀態,收入不足以支付在當地的安家費用。

“小孩子上幼稚園,在這一個月的費用就相當於老家一個學期的費用,誰負擔得起啊。”楊煜說。他們雖然沒有奢想過買房,但並不排除在此地多住10年8年。“回去做什麼?村裏肯定是不想回,回老家的小縣城, 要先想好做點什麼生意才行,而且,老家那種地方到處都要講關係,也很難的”。說起前途,他和他的工友們都顯得很迷惘。

在番禺所轄的9個鎮中,也存在鎮域發展的不平衡,加上房地產價格逐年飈升,如今,在位於石棋鎮這樣位置相對偏僻,房價也達到9000元每平方米。這對於月收入在1000多到3000元之間的工人而言,只能望而興嘆。

戶籍制度的羈絆,依然是橫亘在這些外來務工人員與本地居民之間的巨大制度障礙。

對於那些年輕的工人們而言,或許他們的家鄉未來會隨着產業的轉移,城鎮化的後發優勢讓他們像目前他們居住地區的居民一樣,享受到經濟發展帶來的一系列好處,但是他們的上一代以及他們這一代都在承受着這種身份異化所導致的利益受損,這些“中國製造”輝煌的締造者,難以完成職業身份與社區居民身份的轉換。

收入增加 難超生活成本

隨着企業部分產能的向外轉移,如今廣州番禺區石棋鎮舊水坑村只有3萬人左右了。在這打工已有10年的湖南人陳婧,10年間,生活成本的漲幅與薪資的漲幅差不多。

據《南風窗》報道,在一家日資工廠中,陳婧的主要工作是在音響組裝流水線上釘螺絲、貼膠布、裝海綿,2002年時她的基本薪水只有300元每月,加班五六十個小時,也只有500多元錢。近三年來,隨着廣州最低薪資標準的提升,加上加班費,她每月能拿到2000多元。

她生活的範圍基本局限於這個工業區,個人生活中的主要開支是房租和吃飯,10年前,陳婧的月生活開支是200多元,現在大概600元。10年間生活成本的上漲幅度和薪水的上漲幅度相差不多,不同的是,現在她有兩個孩子,大女兒都已經13歲了。

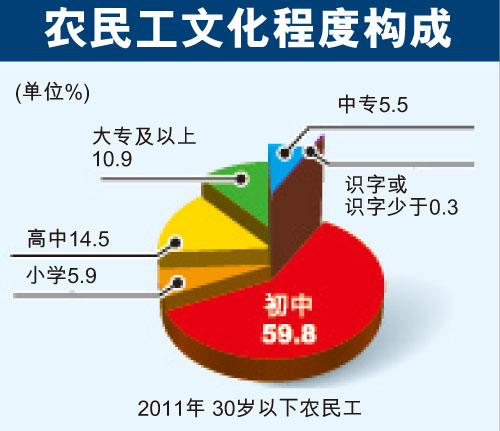

農民工文化程度構成

■圖為富士康跳樓的倖存者田玉回到老家。網上圖片